複合的な領域で学ぶうちに「オフィスから世界を変えることができるのでは?」と思えた

山下さんは現在、オフィス空間や働き方の研究者として、オフィスづくりのコンサルタントや、さまざまな企業の働き方を紹介するメディア「WORKSIGHT」の編集長として活躍されています。そんな山下さんが、京都工芸繊維大学に入学された理由はなんでしょうか?

山下:京都育ちなのですが、じつは中学時代から「京都工芸繊維大学に通うだろうな」と思っていました。私はわりと広範囲に関心があって、文系か理系かもなかなか決められなかったんです。多くの分野を複合的に学びながら、時間をかけて専攻を絞りたいと思っていて、文理が融合している大学に惹かれました。入学したのは、当時できたばかりの「デザイン経営工学科」。ここは「デザイン」「経営」「エンジニアリング」という三本柱を持っていて、社会の問題を複数の観点から解決していこうという、新しい思想を持った学科だったので、自分の興味関心にとても合っていました。

空間やデザインに関心を持ったのは、いつだったのでしょうか?

山下:それは高校生のころです。まだ確信的ではありませんでしたが、「モノをつくる現場」というものへの憧れがありました。なかでもテレビで建築家を見たときに、「ずいぶん面白いことを仕事にしている人がいるな」と感じましたね。人の行動や感情を空間によってコントロールするのが面白いな、と。建築というと、見た目の意匠性に注目が集まりますが、わりとはじめからその空間で起こる、人のふるまいへの関心が強かったです。

ぼんやり授業を聞いていればいいわけではないですしね(笑)。学部3年生から大学院まではオフィス研究を専門とされたそうですが、それはなぜですか?

山下:建築の教科書で勉強する建物には、美術館や博物館など、何かと「館」がつくんです。でも、街に館はそんなになくて(笑)、ほとんどは住宅かオフィスですよね。ビジネスサイドに興味があったこともあり、ならば「オフィスを変えることで、世の中を変えることができるのでは?」という漠然とした思いがありました。もう一つ、大学を選んだ理由にもつながりますが、複合的な領域だということ。オフィスをつくるには、経済から組織論、ITの動向、もちろんデザインまで、さまざまな要素を学ばないといけない。しかも時代によってもどんどん変化していく。その複雑さに、面白さを感じたんですね。

オフィスの勉強とは、具体的にはどんなことをやるのでしょうか?

山下:オフィスのレイアウトやデザインの歴史も学びましたが、もっとも面白くて自分のためにもなったと思うのは、一般企業からの委託研究です。これは、「オフィスをどう変えたらいいか」という企業側の要望を受けて、その解決策を学生が考えるもの。デザイン経営工学にはビジネスサイドから来た先生が多いので、企業との研究はリアリティーがあり、とてもためになりました。

理屈ではなく、手を動かすことを重視する学風だったんですね。

山下:ほかにも「スパゲッティ・キャンチレバー」という課題が印象的で、乾麺でキャンチレバー(片持ち梁)を作るんです。テープだけを使って、机の端から乾麺をつなげて、外側に長く伸ばせたチームが勝ち。これが、面白いことに教科書を読んでよく勉強している人ほど距離が伸びないんです。理屈から入る人は乾麺を折って三角にして、橋に使われる「トラス構造」にしますが、うまくいかない。むしろ、チームでとりあえずつくり始めて、試行錯誤しつつ実態から答えを導き出すとうまくいくんです。こんな風に、理屈を無理やり現実にはめるのではなく、まず現実に触れさせて、そこから手探りで解を得ようとする授業が多かった。ソーシャルメディアやスマートフォンなど、当時はちょうどインターネットを中心としたテクノロジーが普及しだして、社会の変化が激しい時代だったので、手探りで何かをつくる方法を学べたのは良かったですね。

学生時代に知った「仕事場は楽しいところ」という感覚を、メディアを通して届けたい

2007年にコクヨに入社されますが、そのきっかけは何だったのでしょうか?

山下:一つは、コクヨが2009年まで発行していた『ECIFFO』というオフィスデザインの雑誌を学生時代から読んでいたこと。これは「WORKSIGHT」の前身にあたり、私にオフィスの魅力を気づかせてくれた雑誌なのですが、「仕事をする場所はこんなに楽しく、可能性に満ちているのか」と感じさせてくれました。一般的に大学生は社会へ出るとき、「これからは自分を殺して会社の歯車になるんだ」と思いがちですよね。でも、この雑誌のなかにはそれとは違って、ユニークな場所で生き生きと働く人たちの姿がありました。ちなみに、その『ECIFFO』の編集長・岸本章弘さんも、京都工芸繊維大学の卒業生なんですよ。

『ECIFFO』が、コクヨと山下さんをつなげたのですね。現在はその意志を継ぐメディア「WORKSIGHT」を手がけられていますが、その立ち上げのコンセプトは?

山下:『ECIFFO』はどちらかと言えばデザインに重きを置いたメディアで、デザイナーなどのプロフェッショナルな人たちにとても喜ばれた雑誌でした。ただ、これからはより働き方などのソフト部分に注力したメディアが必要なのではないか、と。たとえば最近は「リモートワーク」と個人机を設けない「フリーアドレス」を組み合わせた「アクティビティ・ベースド・ワーキング」など、多様な働き方が登場しています。デザイン面に限らず、そんな面白い働き方の事例を紹介するメディアにしようと考えました。

現在の日本のオフィスが抱える、大きな問題点とは何でしょうか?

山下:「ふざけてはいけない」「ゆるんではいけない」など、「仕事場はこうあるべき」という意識が強すぎることだと思います。もともと産業革命後のオフィスは、工場で生産された製品に関する事務処理を行う場所でした。あくまで付帯施設であって、価値づくりの源泉は工場だったわけです。その時代には、窓際に座る偉い人に向かって書類が直線的に流れるような、情報処理型のオフィスが効率的でしたが、現在はオフィスの内部で生まれるアイデアや発想が重要になっています。にもかかわらず、日本のオフィスの多くはいまも工場的な慣習でできている。

それが「当たり前」になっていますね。

山下:「WORKSIGHT」の役割の一つは、そうした凝り固まった思考の枠を取りはらうことです。日本人は一社に長く勤める傾向があるので、他社の働き方を知らない人も多い。そうした人の世界を広げるきっかけになればいいと思っています。実際、人材の流動性が高い海外では、オフィスづくりは良い人材を確保するための「投資」として考えられていますが、日本では「コスト」と考える人が多い。しかし、国内でもベンチャー企業を中心に、環境と仕事の質を結びつけて考える企業が増えてきています。

そんな現在の働き方を象徴するような事例は何でしょうか?

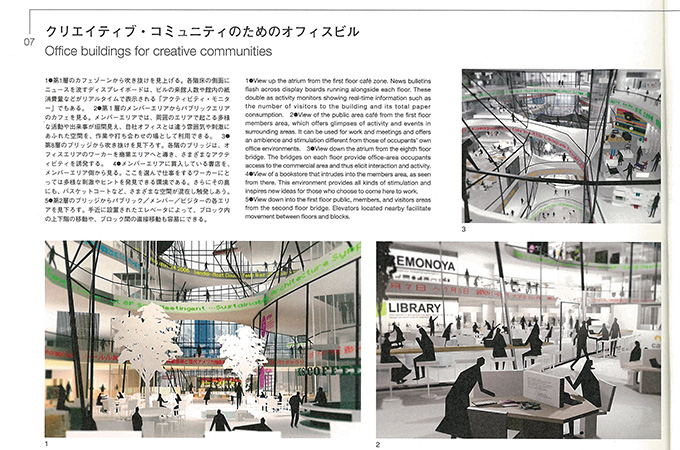

山下:普段は海外の事例を中心に研究していますが、ここでは私自身が関わらせていただいた、「株式会社ドワンゴ」の本社オフィスを挙げたいと思います。ドワンゴはかつて着メロのサービスで急成長し、今では「ニコニコ動画」など新しいクリエイティブ・プラットフォームを提供する企業となっています。私がご相談を受けたのは、それに続く更なる成長の柱を生みだそうという時期で、そのために複数の拠点に散らばったグループ会社を一か所に集めたいという要望から出発しました。この「一か所に集めて社員の近接性を高める」というスタイルは、海外ですと「Facebook」の本社などクリエイティブな企業に顕著な特徴です。しかし日本人は、集まるとどうしても輪になってしまうところがあり、そこに懸念がありました。いかに同調圧力を生まず、個人のアイデアや個性を生かせるかを一緒になって考えた結果、各部署のフロアを異なるデザインの思想でつくりながら、それらを内部階段でつなぎ一体感も高めるというプランにしました。

それぞれの個性も担保しながら、つながりも確保した、と。

山下:たとえば、いろいろな人と関わり、それを仕事につなげる営業のフロアには固定席を設けず、フリーアドレスにしています。動線もあえて複雑にして、視線が自然に振れることで同僚の変化に気づくなど、コミュニケーションのきっかけを提供するような空間にしています。一方、個性を発揮することが求められるエンジニアのフロアは、各席をパーテーションで囲ってしまい、そこを「自分の城」としてつくり込んでもらいました。椅子から備品まで各々がカスタマイズしていて、なかには趣味のフィギュアやコスプレの衣装を飾る方もいます。つまり「自分の城」が、発想の源になっているんです。それらを吹き抜けの階段でつなぎ、全社員が集まれるカフェなども別フロアに設けました。

このオフィスは、優れたオフィスに贈られる『日経ニューオフィス賞』も受賞されていますが、社員のみなさんが本当に生き生きして見えますね。

山下:施設管理者目線では、すべてを一律にしてしまったほうが管理は楽ですが、空間に統一感があるほど、人間は緊張してしまうもの。そのことがワーカーの発想や動きを阻害しないよう、あえてさまざまな思想が入り乱れる空間にしました。こうした物理的なオフィス空間の工夫が、企業のイノベーションにもつながっていくと考えています。

会社の型にハマるよりも、「既存のルールそのものを変えてやる」という発想でいてほしい

学生時代から企業と関わっていたというお話でしたが、山下さんが今後、大学と共同で何かに取り組むとしたら、どんなことがしたいですか?

山下:大学の良さは、「社会に開かれた存在」であることだと思います。企業はどうしてもビジネスという意識が表に出てしまうし、ビジネス上で関係がない人とは接点が持ちにくい。なので、大学が「研究」という立場から面白い課題を設定して、複数の企業や人材が集まる窓口になってくれると、意義ある展開が生まれると思います。私たちはそこから、普段は触れられない新鮮な知見や人脈を得られるし、企業からは現場で培った技術やノウハウの伝達、経済的なサポートをすることもできるかもしれません。

山下さんは大学で、これからの働き方やオフィスの考え方などについてのレクチャーもされていますが、学生の印象はいかがでしょう?

山下:個性が突出している人と、とてもおとなしくて真面目な人の両極に分かれているのかな、と。最近はデジタルの学習環境も発達して、本気なら大学以外の場所でいくらでも学ぶことができる。リサーチ能力が高い人だと、ほとんどセミプロみたいな学生もいますよね。一方、いろいろな先生から「型にハマりがちな学生が多い」とも聞きます。新入社員研修でも、社内のルールに関して質問をする人が増えているそうです。既存のルールに従うのではなく、「ルールそのものを変える」という発想があるといいのかな、と思います。

それはまさに、山下さんのお仕事と関係していますね。お話を聞いて、マーケットに応えるだけでなく、新しいニーズ自体をつくり出すお仕事なのだと感じました。

山下:個人的に心がけていることがあって、大学時代の先生に言われた「つねに片足だけ違う場所に突っ込んでおけ」という言葉なんです。最初はよくわからなかったのですが、社会に出るとよくわかる。現代は絶対的な価値観がなく、ある専門知識だけでは生き抜くのが難しい時代。一つの場所のルールや理屈にこだわるのではなく、雑食的にいろいろな物事にぶつかりながら、自分なりの答えを見つける「思考のクセ」を持つことが大切だと考えています。実際、柔軟に本質を考えられる人のまわりに、魅力的な人材もアイデアも集まる時代になっている。私が大学で学んだのは、まさにこの、現実との触れ合いから得られる「思考のクセ」の重要さ。京都工芸繊維大学は、企業人も含めてさまざまな領域の人と密な交流ができるので、そこを伸ばすには良い大学だと思います。

最後に、今後の目標を聞かせてください

山下:いま関心を持っているのは、オフィスに留まらず都市のデザインも含めて、企業の競争力をどう上げていくかということです。現在は「都市間競争」といって、魅力的な都市をつくることが、有能な人材の確保につながり、引いては企業の競争力を左右するという時代になっています。もはや個別のオフィスやビルのなかだけでできることは限られつつある。なので、都市の観点から見たとき、どういったオフィスをつくればいいのか、オフィスを含めた周辺の環境をどうデザインすればいいのかなど、対象をより広げて考えていきたいと思っています。

2020年の東京オリンピックが都市開発に大きな影響を与えそうですね。

山下:個人的に人生を俯瞰して考えれば、アフター・オリンピックが勝負どころだと思っています。2020年以降はさまざまな新規需要が減り、構造的な不況になる可能性がとても高い。新築ビル需要ではなく、そこに残った多くの不動産ストックや人的リソースを、どう魅力的にコーディネートしていくのか、という視点が重要だと考えています。日本は「課題先進国」とも言われますが、その挑戦で挙げた成果は、グローバルに展開することもできるでしょう。かつては世界を飛び回って仕事をしたいと思っていましたが、日本で生まれ育った者として、ここでしかできないローカルな知見をダイレクトに世界に届ける魅力も感じています。オフィス研究で得た視点を、どんどん広い領域で応用していきたいですね。